吉他谱介绍: 2023年4月20日、26日晚,由中国音乐学院主办,中国音乐学院作曲系承办的《丝路回响——“敦煌”主题作品音乐会》西洋管弦乐与民族管弦乐专场相继在北

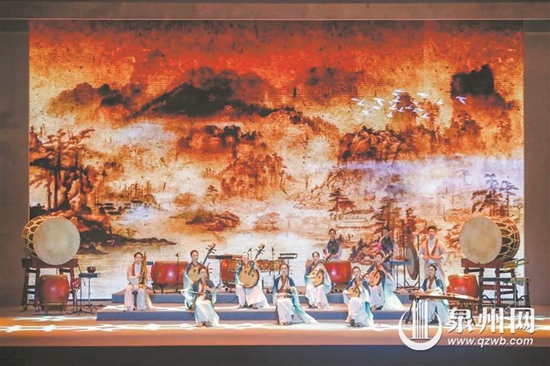

2023年4月20日、26日晚,由中国音乐学院主办,中国音乐学院作曲系承办的《丝路回响——“敦煌”主题作品音乐会》西洋管弦乐与民族管弦乐专场相继在北京音乐厅上演。14部作品以独特的视角和鲜明的风格,展开对“敦煌”这一文化主题的音乐性探索,以交响乐和民族管弦乐的形式,生动呈现千年文明与当代创作的交汇,绘就了一幅瑰丽而深邃的“音乐敦煌”画卷。

为深入理解敦煌文化,中国音乐学院创作团队自2022年8月起,便开启了一系列创作前期的走访交流工作,向相关学者、专家“取经”。以线上线下相结合的方式在北京举行“‘敦煌’主题作品”创作交流研讨会,会议汇聚多位敦煌研究领域的专家学者,通过“观图、闻声、感悟”的方式,聚焦莫高窟艺术,深入解读丝路音乐与文化交汇的脉络。

敦煌研究院前院长赵声良、敦煌研究院副院长张元林、北京大学艺术学院博雅特聘教授李松以及敦煌研究院研究员朱晓峰带来4场精彩讲座,内容涵盖敦煌艺术与唐代文化,敦煌与丝绸之路上的多元文化交流,敦煌雕塑、绘画、书法、乐舞等方面。

在交流研讨中,国家艺术基金管理中心规划处处长刘立明对敦煌音乐会后期的传播和发展给予建议。中国音乐学院教授樊祖荫建议,要在中西交汇中体现中华民族精神,建议创作者特别关注敦煌壁画中的乐器图像,以有依据的想象让观众更好地接受音乐。

中国音乐学院副院长黄虎带领作曲系教师一行受邀到故宫博物院参观,在静怡轩会客室与前敦煌研究院院长、现故宫博物院院长王旭东进行座谈交流。王旭东表示,敦煌文化除了拥有“厚重”的特点之外,还拥有“灵动”的特质;作曲家们应该深入到敦煌当地进行一段时间实地采风,亲身感受敦煌文化的魅力;用音乐表达敦煌文化的包容性,体现“国之大礼”。

创作过程中,团队成员始终坚持“以人民为中心”的创作导向,以“讲好中国故事”为出发点,深入挖掘敦煌文化和中华历史人文内涵。最终,丝路回响——“敦煌”主题系列14部作品诞生。

该系列作品贯穿丝绸之路主题,内容涉及西域边塞诗、莫高窟壁画、大漠风光、寺庙景观等人文地理的多个层面。敦煌作为丝路的文化中心,多个民族、地区的文化汇聚于此。因此,作曲家选取了不同地域、不同文化的多个视角,采用了多个民族的音乐风格,力求全方位展现敦煌文化的交融特质与互鉴精神。

作品体裁丰富多样,涉及管弦乐曲、协奏曲、女高音与管弦乐队等多种体裁形式,作曲家以不同的载体进行个人风格的塑造和交响语言的创新,探索带有西域特色的传统音乐元素与西方作曲技法的碰撞与交融,将多元文化的融合转化为具有鲜明个性的交响语汇,传递出作曲家对敦煌文化以及丝路精神的理解与诠释。

音乐会在北京首演后获得业界积极反响,2023年7月19日,《丝路回响》应邀在兰州举行西洋管弦乐专场演出。当晚,兰州的观众以极高的热情与专注度回馈了作曲家和演奏家的倾情付出,演出结束后仍久久不愿离去。兰州交响乐团以其得天独厚的地理文化优势和精益求精的严谨态度,完美演绎了7首“敦煌”主题西洋管弦乐作品,与作九游娱乐曲家一道,为观众带来了一场敦煌音乐文化的盛宴。

作为中国音乐学院首次与地方一流交响乐团合作新作品的音乐会,兰州专场音乐会一方面通过扶植地方特色文化,以音乐的艺术表达为兰州本土文化注入新的活力,推动兰州与世界文化的交流合作;另一方面,传承非物质文化遗产,充分挖掘和吸收丝路音乐元素,并巧妙地融入现代音乐创作中,使传统文化焕发出新的生机。

演出结束后,创作团队的11位教师在甘肃多地进行采风,为进一步完善作品积累更多素材。团队怀揣着对丝路灿烂文化的向往,从兰州沿丝绸之路西行,经张掖到达敦煌,学习观摩了花儿、凉州贤孝、兰州鼓子、河西宝卷和哈萨克族民歌等非遗艺术表演,参观了敦煌莫高窟,与丝绸之路进行了一次深情对话,推动创作从“灵感—实践—传播”迈向“再研究—再创造”的良性循环。

敦煌不是终点,而是一个不断启发重新理解传统与当代、东方与世界、自我与历史关系的文化入口。中国音乐学院以“承国学、扬国韵、育国器、强国音”为办学理念,秉承传承和弘扬中华优秀传统文化的使命,积极建设“中国乐派”,《丝路回响》作为中国音乐学院作曲系“原创+实践”教学模式的集中体现,不仅展示了青年作曲家群体的艺术潜力,也回应了新时代对中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的呼唤。

未来,中国音乐学院将继续拓展《丝路回响》项目的传播路径与研究广度,推动这些在教研中孕育、在舞台上成长的原创作品真正走进大众视野,走向更广阔的世界舞台。

本站曲谱部分来源于网络,仅供学习交流分享,九游娱乐吉他教学网不承担任何由于内容的使用所引起的争议及损失。如有侵权,可联系管理员删除处理。本文链接:http://www.cznoblelift.com/news/2853.html